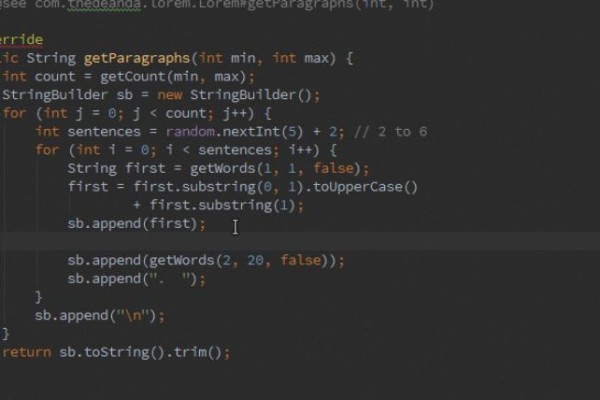

中文大学翻译系教授兼翻译研究中心主任王宏志主编的《翻译史研究》,2016年一辑收广州大学外国语学院叶霭云的《广东通事“老汤姆”及其宽和通学馆考》一文,记乾隆二十二年(1757年)开海禁后唐人如何与番人沟通种切。

《翻译史研究》(2016年)

未入正题,先说“老汤姆”之名何所得。原来“老汤姆”之外,还有“小汤姆”和“阿兰仔”……两个“汤姆”其实姓谭(Tan)和董(Tung),老番搞不清楚,一律称之为英美最常见的“汤姆”——年纪大的加“老”,年幼的称“小”。据叶君考据,文中的“老汤姆”,真名叶懋,他经营的“翻译社”,便叫“叶懋通事馆”。

是年清廷颁布《一口通商》谕令,指定西、荷、瑞、英、法、美等国商人,只能在广州做买卖,并且只准居于广州城西的“十三行商馆区”(此规定直至鸦片战争后的1842年才取消)。由于清廷拒绝与外商直接交往,遂委任一批广州人与外打交道,并负责为双方传译的“通事”。

岔开一笔,广州最早走向世界,与“西洋之国”通商(沿海潮闽地区人士则最早“过番”),华洋杂处、舻舢云集,“舌人”需求殷切,储有“通事”人才,不足为奇;1853年7月带领美国舰队(“黑船”)打开日本锁国大禁的伯里船长(Captain M.C. Perry;伯里是日本官式译名),便有广州人译员罗森,极可能是舰队于1853年4月在香港停泊十多天为伯里所物色的“香港仔”!笔者细阅陈雅晴的《亦趋亦离——早期港英殖民政府的华人译员(1843-1900)》(收王宏志2015年《翻译史研究》),并无所见。这亦难怪,以陈文写的主要是当时港府通中英双语的“口译人员”,没有通英日文译员的记载。

“十三行”那些未受过正式训练的“通事”如何完成繁重的翻译工作,“构成中国翻译史上一道独特的风景线”。这道“风景线”精彩纷呈,以“通事”都是不学自通,说的是自创的“广东英语”,当中乌龙百出,事不可免;然而,大体而言,十八世纪广州十三行商人与杂乱如联合国“番人”的沟通,虽不圆满却可说成功,不然何以双方能够顺畅做成交易。换句话说,叶文指“广东通事是群待遇不高的‘出类拔萃’人物”,一点亦不夸张。

不过,经商贸易,只要双方各有所得,不管译员如何曲解误译,问题不大,但政治交涉“兹事体大”,错译便不得了!

2015年《翻译史研究》所收王宏志教授《一八一六年阿美士德使团的翻译问题》,大有可观。比如,1793年英国的马戛尔尼使团(Macartney Mission)和1816年的阿美士德使团(Amherst Mission)与清廷交涉后均无功而返,其中一个原因便是使团“没有合格的译员”,因此双方无法“有效沟通”……事实上,马戛尔尼成行前,曾派干员赴欧洲物色译员,几经寻觅,终在意大利那不勒斯传道会所办的“华人书院”(College for Chinese)找到两名愿当译员的中国传教士,“但他们不懂英语,中文水平也颇成问题……”此事惹得通晓中文的使团“翻译主任”、汇编《广东省土话字汇》的马礼逊大为不满。

合适译员如此难求,结果马戛尔尼副使斯当东(G.L. Staunton)的十二岁儿子亦被聘为译员……这样的译员阵容,又如何能够增进中、英邦谊?

值得注意的是,两百多年前那不勒斯已有“华人书院”,可知意大利教会一早会致力“开拓”中国“市场”!

早年通外语的译员,不少是不学无术的市井之徒,既不精通“双语”,亦无职业道德可言,因此常有居中作弊假公济私鼠假猫威的事发生。读台湾“第一馋人”唐鲁孙的《说东道西》(台北大地出版社),意外发现两处(118页及147页)提及“舌人”为非作歹的事,不期然令人想起大陆及港台地区的抗日小说和电影中,那些日本人所雇地痞似的中国“舌人”……于《我所认识的还珠楼主》一文,作者说及这位以写《蜀山剑侠传》为国人所知、“风采雍穆”的小说大家,因版权问题与某出版社有争执,那位出版商竟通过在日本宪兵队当翻译的亲戚,在日本人面前乱说一通,大扣帽子,让日本宪兵把还珠楼主捉将官里;在《张织云的遭遇》,唐氏亦有类似的记述:“早年翻译地位虽然不高,可是做了捕房的舌人,就能出卖风云雷雨了;他(译员)的太太也就借乃夫的‘特殊地位’,胡作非为……”

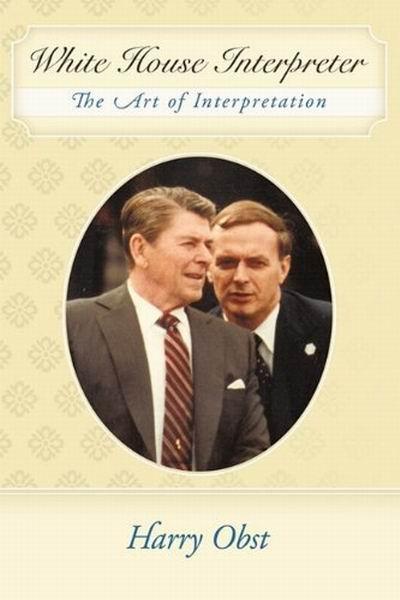

1963年三十一岁归化美国、两年后成为外交译员、于1997年以“国务院语言服务部”总监(director)身份退休的奥斯特(Harry Obst),五六年前出版的《白宫通译——翻译的经验》(White House Interpreter:The Art of Interpretation)为非作歹,述说他充当数位美国总统如约翰逊、尼克逊、福特、卡特、里根译员的经验,笔者怀很大期盼购此书,以为奥斯特必会“大爆内幕”,哪知他写来十分平淡,想来守秘是“白宫译员”不可越雷池半步的最高指引,即使去职退休,亦不得说、写那些未见诸新闻报道的“内幕”。

《白宫通译——翻译的经验》

原籍德国的奥斯特,认为做个称职的“舌人”,除精通有关语文、还须具“万事通”式的常识,因为领袖会谈,很多时会逸出主题,尤其是那些“已建立私人友谊”的,因此,译员须不断进修,当然得天天读报、博览群籍及学习“潮语”……保密是另一项不可踰越的禁条;“政治审查”过关的“译员”,接受和总统相同的“简报”(Briefing),全属“国家机密”,因此对其有份参与的会见、谈判的内容,绝不能告知非与会者,这即是说,其所见所闻,不得向外人透露;“译员”有时会用笔记录一些重要的内容,这些“笔记”,不能作为“私产”而须于会后交给国家档案室(National Archives)保管……

在他服务过的政要中,他说约翰逊“不易服侍”而海格将军(A. Haig;尼克逊的幕僚长、里根的国务卿)是语言天才,掌握大量生僻词汇且“常说些模棱两可的话”,当他的“译员”如考试。

在一般人印象中,“译员”常识丰富,口舌便给,作起文来,必有可观,哪知事实并不如此,《白宫通译》既欠文采,当然没有太多令人有耳目一新之感的内容。本书最后一旁写美国的通译培训,亦写不出所以然,仅知至世纪初美国只有一两家大学设译员专科……有一点应该一提的是,作者说在美国,不少人包括《华盛顿邮报》,“译员”与“通译”不分(252页),混淆了两者的工作性质。事实上,前者Translator后者Interpreter,一为笔耕一为舌人,用笔用口(当然都要用脑)大有分别,但一般人就是分不清楚!

本文主要谈“口译”(实时传译),但既是翻译,便有直译与意译的考究,因而拉杂补上一段。2016年《翻译史研究》收复旦大学历史学系陶磊的日译西书《解体新书》中的“直译”和“义译”,对此两种译法,说之甚详,所涉虽为“医书”,亦具参考价值。陶氏说日本翻译家大槻玄泽(Otsuki Gentaku,1757-1827年)在所译德国解剖学《解体新书》中,提出“直译”、“义译”和“对译”三种译法。“直译”是指“用现成汉语词汇替换原词中的语素”,想与今天理解的“直接译出”相同;至于“对译”,指的是“音译”,而“义译”当然是“意译”……

此事让笔者记起多年前翻阅《甲寅》曾见有关翻译的文章,上下求索,果有所得。章士钊在日本时编汇纯文言的《甲寅》月刊(注明日本编行;英文名为The Tiger),第一卷第六号(1915年1月)有以“致甲寅杂志记者”(外稿皆以此形式出之)的短文《译名》,开篇便说:“从来译名之道。不出于义。则出于音。义译为常。音译例变……”作者张振民与编者秋桐讨论“义译”和“音译”的优劣,于今看来,平常至极,不去说它;有趣的是,文内提出“依康怒密”一词,看“上文下理”,估计为Economics的“音译”(经济学便是“义译”),张氏认为“依康老密”可译为学,“使见之者见一新字为非作歹,即起一种义之观念”。说的真不错,因为Economics的音译(“依康老密”似较恰可),对不通英文者有如谜语,令人望之却步,若译为“学”,便令人有一探究竟的兴趣!

顺便一提,原来9月30日是“法定”的“国际翻译日”(International Translation Day)。9月30日是“圣哲罗姆日”(St. Jerome Day),此公意大利人,神学生、虔诚天主教徒,因把《圣经》从希伯莱文译成拉丁文,大有功于《圣经》普及化,而于去世后约一千一百年获教皇封圣。“国际译员联会”(FIT)1991年定此日为“国际翻译日”,今年5月24日获联合国确认。

限时特惠:本站每日持续更新海量展厅资源,一年会员只需29.9元,全站资源免费下载

站长微信:zhanting688